「フィジカルコンディション × モチベーション × イノベーション」

ミニワークショップ

金岡 恒治 教授(早稲田大学スポーツ科学学術院)

トークアーカイブ

2025.03.31

ソーシャルイノベーションデザイナー ミニワークショップ

「フィジカルコンディション×モチベーション×イノベーション」

講師

金岡恒治 教授(早稲田大学スポーツ科学学術院 スポーツ科学)

本村真 教授(琉球大学大学院地域共創研究科 福祉学)

令和7年3月14日に開かれた、第2回目のキックオフレクチャーに先駆けて、琉球大学文系総合研究棟2階会議室でミニワークショップが開かれた。琉球大学大学院地域共創研究科の本村真研究科長の進行のもと、早稲田大学スポーツ科学学術院の金岡恒治教授をお迎えし、金岡教授による研究の紹介とともに、ウェルビーング・健康寿命の観点からソーシャルイノベーション(以下、SIと表記)の重要性が伝えられ、後半は参加者の意見交換、質疑応答、身体を使ったワークの実践があった。

金岡教授:

運動をする人は意識的に取り組む一方で、運動をしない人は問題意識を持たずに寝たきりになり、介護を受けることを当然のように考えてしまう傾向があります。こう言ってしまうと「老人虐待だ」「ドクターハラスメントだ」と思われるかもしれませんね。動けなくなって「何故痛いのか分からないから病院に来たのに、医者からは年のせいだと言われた」と不満を述べる人がいます。

この点に対してスポーツ庁の室伏庁官は「自分の体にオーナーシップを持っていない」と指摘します。つまり、「自分の体は自分のものである」という意識を持つことが重要だということです。例えば、車を大切にする人は定期的にメンテナンスを行います。専門家に任せる場合でも、最低限、タイヤの摩耗ぐらいは自分でチェックするでしょう。

今日のテーマである〝モチベーション″を生む一つの要素としては、自分の体にオーナーシップを持つことが挙げられます。〝自分の体は自分で守る″〝自分の健康は自分で作る″という意識が不可欠です。腰痛で病院に来る人は多く、その診療が私の仕事ではありますが、単なる整形外科医としての対応とは異なる視点が求められるかもしれません。社会構造の中で何が問題なのか?なぜその社会構造が維持されているのか? そもそも、「自分の体に責任を持たない」という社会構造そのものが問題ではないでしょうか。皆さん一言ずつ意見を頂けますか?

〈参加者の意見〉

■若い頃からのスポーツ習慣がないこと。スポーツをすると自分の体が分かってくる。運動習慣がないからこそ年をとった時に自己管理ができないのでは。

■便利性が向上して生活の中で依存しすぎている。エスカレーター廃止論もあるが、歩いて登れば良いと〝分かってはいるけど…″。

■諸外国に比べて日本は病院へアクセスしやすい。街場の医者の数も多い。

■とりあえず病院に行くという考え方が増えてきている。

金岡教授:

医師の専門性は非常に高く、医療のヒエラルキーの上位に位置しています。そのため、多くの人が医師を頼りにしたいと考えています。さらに、その専門性が保障されていることで「医師にかかれば安心」という考えが定着しているのかもしれません。

もう一つの要因として、高齢者の医療費負担の問題があります。国の社会保険制度により、10年前や20年前と比べると、1割負担や2割負担など、比較的少ない自己負担で医療を受けられるようになっています。そのため、気軽に受診する人が増えているのではないでしょうか。それに加え、リハビリや専門医の診療だけでなく、介護の側面もますます重要になってきているように思います。

■新石器時代などには、肉体労働や狩りをして仕事の中に運動習慣があったが、今は座ってできる仕事も増えて、日常的に体を動かす機会が少なくなり、体が衰弱しやすい環境に変化している。

金岡教授:

高齢者も仕事を続けなければならない社会になりつつありますが、一方で「家にこもりがちになる」ことは一つの問題ではないでしょうか。コロナの影響で健康寿命が短くなった可能性があり、例えば男性の場合、健康寿命が2~3か月縮んだとも考えられます。

■女性の方が、平均寿命と健康寿命の差が大きいのは、生活の中で自分のこと(運動)に時間を避けないから。

金岡教授:

とても大事な点ですね。私はスポーツ庁の健康スポーツ部会という委員会に参加しており、そこではスポーツ庁が実施した調査データをもとに委員たちが意見を交わしています。そこで重要な課題として掲げているのが「女性のスポーツ実施率の向上」です。「1週間に1回でもスポーツをしましたか?」という質問を通じてスポーツの実施状況を調査した結果、特に若い女性のスポーツ実施率が非常に低いことが明らかになりました。この問題の要因や解決策について議論が行われ、その中で浮かび上がったのが次の点です。

1.運動したい気持ちはあるが、実際にできていない

20代から40代の女性は健康の重要性を理解しており、スポーツをしたいと思っているものの、実際には実践できていないデータがある。

2.企業や組織によるサポートがあると実施率が高まる

例えば、会社がフィットネスクラブと提携し、従業員が安く利用できるようにする。または社内に運動チームやクラブを作るといった取り組みがある企業では、女性のスポーツ実施率が高い傾向にある。実際にこうした環境のある女性の約6割が、1週間に1回以上スポーツをしているというデータが出ている。

3.地域によるスポーツ実施率の偏り

地域ごとのスポーツ実施率を示した日本地図を見たところ、東京、名古屋、大阪、福岡などの都市圏では比較的高い一方、東北や北海道などの地方では極端に低いことが明らかになった。

また議論の中で「女性が自分のためにスポーツを楽しむことに対して後ろめたさを感じているのではないか?」という意見も出ました。特に、地方に行くほどその傾向が強く、女性がスポーツをすることに対する社会的な理解が不足しているのではないか、という指摘です。「子どもを放っておいてスポーツをするなんて…」といった世間の視線が、女性のスポーツ実施を妨げる要因の一つになっている可能性もあります。女性のスポーツ実施率向上のためには、環境整備や社会的意識の変革が必要であることが分かります。

〈質疑応答〉

質問者A:

自分の体に責任が持てないという傾向は、近年の傾向なのでしょうか? それとも以前から見られていたものなのでしょうか?

金岡教授:

正直なところ、この傾向は一般的にどの程度あるのかといった、明確なデータはありません。これは主観的な問題であって統計的な裏付けが難しいからです。かつては生活の中で自然に体を動かす機会が多かったですが、今は便利な環境が整い、体を動かさなくても暮らせるようになりました。また、日本は医療アクセスが非常に良く、がんやケガをしてもすぐに高度な医療を受けられます。一方で、この充実した医療制度が「何かあっても病院に行けばいい」という考えにつながり、健康管理の意識を下げているのではないでしょうか。現在、日本の医療費は47兆円にのぼり、そのうち整形外科関連の医療費が約10%を占めています。例えば、腰痛で病院を受診すると湿布が保険適用で多くもらえますが、こうした制度が医療費の増大につながっています。今後、風邪薬などの市販薬に対する保険適用が縮小される可能性もあり“自分の体に責任を持つ”意識の重要性が増していくでしょう。

健康リテラシーを向上させて、運動や生活習慣の改善に積極的に取り組むことが求められますが、そのための環境は十分に整っていません。リハビリ施設では「痛みが取れたら終了」となることが多く、その後のフォローが不十分です。フィットネスクラブに通うという選択肢もありますが、費用や場所の制約があり、誰もが利用できるわけではありません。また、運動を習慣化するには、適切な負荷のかけ方が重要です。例えば、自転車をこぐときに重いギアから始めるとチェーンやペダルに負担がかかるように、体の使い方にも正しい方法があります。ヨガやピラティスは、体のコントロール能力を高めるのに効果的で、バランスよく取り入れることが望ましいです。

また、腰痛改善にとって筋トレ、ストレッチ、有酸素運動のどれが適しているかは人それぞれ異なります。重要なのは「この運動が最適ですよ」と評価して指導できる人がいるかどうかです。しかし、そうした役割を担うトレーナーはまだ少ないのが現状です。今後、より多くの人が適切な運動を続けられる人材・環境づくりを進めることが求められています。

質問者B:

「オーナーシップ」という考え方、自身の体に対する責任感という点で非常に感銘を受けました。最後に触れられた「モーターコントロール」という概念について、そこにいきついた重要性を改めて教えて頂きたいです。

金岡教授:

スポーツの現場では、カリスマ的・天才的なトレーナーがいて、彼らは選手の不調を見て具体的なトレーニングを指示し、腰痛などを改善します。学術的な根拠は説明できないまでも、選手の状態を直感的に感じ取っているのです。そこで私は彼らの知見を研究し、体幹の筋肉の活動を筋電図で計測し、特定の動きがどのように筋肉に影響するかを調べました。オーストラリアの研究者たちとも交流し、人間の体の使い方について研究を進めた結果、使い方が重要という結論に至りました。

大谷翔平選手の活躍は、単なるパワーではなく、高度なモーターコントロールによるものだと考えています。トップアスリートを観察するトレーナーの視点を分析した結果、身体の使い方の重要性に行き着きましたが、これは一般の腰痛患者にも共通する課題であり、歩き方や動きの癖を改善することで負担を減らし、より良い体の使い方が可能になるはずです。陸上競技の指導においても、モーターコントロールという新たな視点は、トレーニング方法に革新をもたらす可能性があります。リテラシーという言葉にもあるように、異なる視点を取り入れることがイノベーションにつながると感じました。

質問者C:

丹田にうまく力が入っているかを確認する、簡単な方法はありますか?

金岡教授:

最も正確なのは、超音波で筋肉の動きを観察する方法で、実際に臨床の現場で試しています。腰痛患者の中には、腹横筋をうまく使えない人が多くいて、指導によってすぐに改善する人もいますが、多くの場合は練習を重ねる必要があります。自宅でできる簡単なチェック方法としては、片足立ちでバランスを取る際に、おへそと恥骨の間を少し奥に引き込むように力を入れてみてください。これでバランスが改善すれば、腹横筋が働いている証拠です。

質問者4:

カウンセリングにおける体の使い方の重要性についてお伺いしたいです。

本村教授:

カウンセリングでは、相談者の話を落ち着いて聴くために、まず自分の体を整えることが重要です。研修では、体を整えるためのワークを体験します。

1.肩幅に足を開き、深呼吸して肩の力を抜く

2.空中に光の棒をイメージし、自分の体を通り抜けるイメージを持つ

3.深呼吸をして、息を吐き切る

4.体を左右に揺らし、肩や腰の力を抜く

5.拳一つ分の幅に意識を集中する

このワークによって体の軸が安定し、相談者の話をニュートラルな状態で聴けるようになります。

金岡教授:

このワークは無我夢中に入るための準備段階としても有効ですね。おへその下に両手を当てて眉間から線が降りてくるイメージを持ち、軽くお腹に力を入れます。

質問者E:

幼少期の運動経験は重要とのことですが、運動習慣がない人が、大人になってから、モーターコントロールを練習しても効果はありますか?

金岡教授:

大丈夫です。脳には可塑性があり、後天的に脳の使い方は変化します。右利きの人が左利きになるようなイメージですね。幼少期(ゴールデンエイジ)に様々な運動を経験することで、神経系の発達を促し、体の使い方の基礎を築くことができます。しかし、大人になってからでも、脳の可塑性を活かして運動能力を向上させることは可能です。高齢者でも時間をかけて丁寧に指導すれば、脳のプログラムを書き換えることができます。(85歳のおばあさんで、腹横筋の使い方がどうしても理解できず、諦めざるを得なかった方も居ましたが…)

質問者F:

私はフィットネスジムでアルバイトをしています。お客様に適切な指導をするためにモーターコントロールの知識をどのように活かせば良いでしょうか?

金岡教授:

パワーを出すためには、特定の筋肉だけを鍛えるのではなく、体全体を連動させる必要があります。スクワットで物を持ち上げる場合、腹横筋から動き始め、体全体の力を引き出すような体の使い方が重要です。トレーニング前に、体の軸から動くことを意識させるように指導すると良いでしょう。

質問者G:

私は幼少期から運動が苦手で、何をしても上手くいきませんでした。大人になってから、ようやく自分の体の動きが理解できるようになってきました。今からでも運動能力を向上させることは可能でしょうか?

金岡教授:

全く問題ありません。脳の可塑性を活かせば、運動能力は必ず向上します。過去の自分よりも少しでも良くなれば、それは素晴らしいことです。宇宙飛行士は、宇宙空間では1日に2〜3時間の運動を欠かしません。これは、地球に帰還した際に歩けなくなるのを防ぐためです。私たちも80歳になっても歩ける体を維持するために、毎日1時間程度の運動を習慣にすることが重要です。運動神経の良し悪しは関係ありません。自分の体を大切にして、エクササイズを続けましょう。

質問者H:

私は陸上部と野球部に所属しています。野球部員に腰痛持ちが多いのですが、腰痛予防のために必要なスキルはありますか?

金岡教授:

過去に、早稲田大学の野球部に対して3ヶ月間のピラティス介入実験を行いました。身体機能が元々高いため、劇的な改善は見られなかったものの、結果として、怪我や故障の数は減りました。野球の練習に、体の使い方を改善する要素を取り入れることが重要です。

具体的な方法:

〇腹横筋を意識した体幹トレーニング

〇肩甲骨の可動域を広げるストレッチ

〇全身の運動性を高めるエクササイズ

これらの要素を取り入れることで、腰痛予防だけでなく、パフォーマンス向上にもつながる可能性があります。

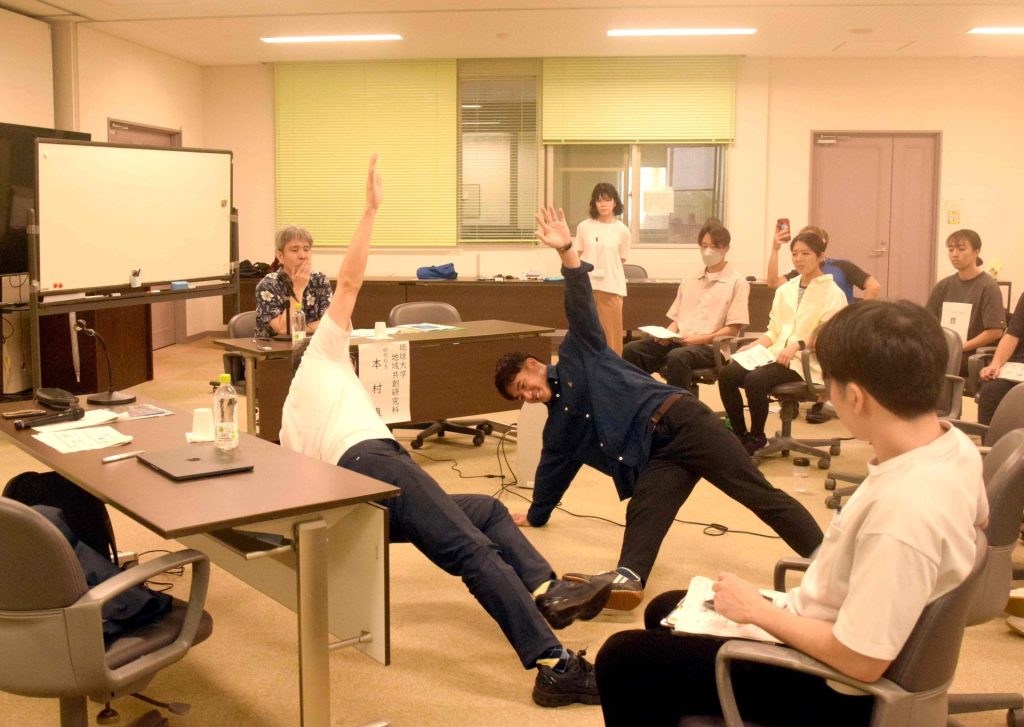

体幹の連動性を高めるエクササイズ(金岡教授の実演)

1.四つん這いバランス

〇四つん這いになり、片足を後ろに上げる

〇お尻が動かないように、体幹を安定させる

2.キャット&ドッグ

〇四つん這いになり、背中を丸めたり反らせたりする

〇背骨を一つ一つ動かすイメージで行う

3.インサイドブリッジ

〇横向きになり、肘で体を支える

〇上側の足を上げ、体幹を安定させる

これらのエクササイズは、体幹の筋肉を活性化させ、体の連動性を高める効果があります。

〈まとめ〉

本村教授:

イノベーションを起こすためには、既存の知識や考え方に囚われず、異なる分野の視点を取り入れることが重要です。また、新しいアイデアを導入する際には、関係者との合意形成を図り、反発を最小限に抑える必要があります。

金岡教授:

異なる視点を持つことは重要ですが、自分の専門分野に固執する人が多いのも事実です。私は医者であると同時に、スポーツ科学にも興味を持ち、様々な分野の知識を貪欲に吸収してきました。スポーツ科学の現場では、選手の能力を最大限に引き出すために、あらゆる要素を組み合わせる必要があります。選手の身体能力だけでなく心理状態や環境要因も考慮し、最適なトレーニング方法を見つけ出すことが重要です。また固定概念を捨てて、常に新しい知識や考え方を取り入れることで、脳の可塑性を高めることができます。イノベーションを社会に普及させるためには、質の高い指導者の育成が不可欠です。そのためには、指導者自身が常に新しい知識や考え方を学び続け、固定概念にとらわれない柔軟な思考を持つことが重要です。