「”共創”の起こし方」

大西 有子 准教授(同志社大学 高等研究教育院)

トークアーカイブ

2025.03.31

ソーシャルイノベーションデザイナー キックオフレクチャー

第3回ワークショップ・レクチャー

「”共創”の起こし方」

講師

大西有子 准教授(同志社大学高等教育研究院、環境学)

高橋そよ 准教授(琉球大学大学院地域共創研究科 琉球民俗学)

オムニバス3回目のキックオフレクチャーは、令和7年3月15日、琉球大学文系総合研究棟2階会議室で開かれた。琉球大学大学院地域共創研究科の高橋准教授の進行のもと、同志社大学高等教育研究院の大西有子准教授をお迎えして、ワークショップを軸に共創の作り方について、参加者同士の意見交換がされた。

高橋准教授:

私は人類学を専門とし、琉球弧の島で生きる人々がどのように自然を認識し、知恵や技術を育み、島という環境の中でどのように生きているのかを研究しています。この研究がどのようにソーシャル・イノベーションに繋がり、今回のワークショップの企画、そして大西先生をお招きすることに繋がったのかについてお話しします。

スライドに16世紀の画家ピーテル・ブリューゲルの『イカロスの墜落のある風景』が投影され「絵の中に何が描かれていますか?」と、高橋准教授は会場の参加者へ問いかける。

高橋准教授:

この絵から、イノベーションは近年の出来事ではなく、人類の歴史の中で環境に適応し生き続ける中で常に起こってきたものであることが分かります。それと同時に、程よいイノベーション、人間らしく生きるためのイノベーションとは何か?という問いを、この絵は私たちに投げかけます。私は授業の中でもよくこの絵を使って、社会関係や人の営みについて考察してもらっています。

現在の研究では、目に見える技術や知恵と目に見えない技術や知恵、琉球弧における様々な技や手仕事に注目しています。琉球弧は、多数の島と多様な生態系が特徴で、人々はその環境をうまく利用しながら暮らしてきました。サンゴ礁が隆起した琉球石灰岩からなる島では、水が地表面に溜まりにくいために稲作が難しく、イモを中心とした文化圏が形成されました。伊平屋島と野甫島の事例のように、琉球石灰岩からなる石材と米を物々交換するなど、島のリソースを交換し合うことで生存圏を築いてきました。程よい距離に異なる条件の島があり、つながりを形成していることが、琉球弧の生存基盤としての強みだといえるでしょう。

このように、豊かな文化を研究対象とできる大変恵まれた沖縄という土地ですが、その一方で、グローバリゼーションによる文化の均質化、文化多様性の危機、高齢化や過疎化、新住民の流入によるコミュニティの変化、観光化など、様々な問題に直面しています。

そして沖縄で忘れてはならないのが、戦争や文化的なジェノサイドといった出来事が文化に与える影響と、そこからの復興の可能性です。例えば現在進行形で、ウクライナの文化遺産の保全について、遠方に住む研究者たちがデジタル技術を駆使してサポートする動きもあります。地域文化が様々な問題に直面していることを背景に、私自身は、漁師さんが漁師として生きていける社会の構築を目指して、学際的な研究プロジェクトに参加しています。これは、自然科学や社会科学などの学部横断的な研究プロジェクトとして始まり、現在は琉球大学と学術的な協定のある総合地球環境学研究所で進行中です。

このプロジェクトは、島の水問題を扱っていますが、文化を研究する私がなぜこのプロジェクトに参加しているのかを説明します。陸と海とのつながりの中から水問題を考える上では、自然科学的な知見だけでなく、様々なステークホルダーの暮らし、そしてそれらを調整するためのガバナンスのあり方が重要になります。学際的な研究や、研究者以外との対話を通して、島の持続可能性、人々がより良く生きていくための社会のあり方が求められています。

今回のワークショップでは、異なる分野の知恵をどのように橋渡ししていくのか、分かり合えないことをどのように分かり合えるようにしていくのか、そのための「共創のあり方」について、大西先生にご研究内容を話題提供していただきます。私自身は漁師の暮らしの研究をしていますが、研究者だけでなく、建築家、アーティスト、漁師、農家、コミュニケーターなど、様々な専門家と協力して、島の課題解決のためのプロジェクトを新しく立ち上げて動かしているところです。こうした活動は面白いと同時に大変な面もあり、その点についても大西先生から本日お話しいただけることを期待しています。

大西准教授:

本日は「共創の起こし方」というテーマで、ワークショップを行います。

現在、同志社大学高等研究教育院のグローバルリソースマネジメントプログラムを担当しています。以前は10年間、京都の総合地球環境学研究所(以下、地球研と表記)に勤めており、その中で3年間“知の共創プロジェクト”のプロジェクトリーダーを務めました。科学を社会課題解決のために役立てるにはどうすればよいか、そのために社会と研究、社会と科学がどのように共創しながら解決策を考えていけば良いのかを研究テーマとしていました。それ以前は、つくばの国立環境研究所、オックスフォード大学に勤務し、さらに前は国連食糧農業機関(FAO)で食糧援助の仕事をしていました。主に開発途上国や紛争地域、自然災害後の被災地における食糧援助に携わる中で、困難な状況にある現場を沢山見てきました。そうした経験から、社会課題の解決に貢献したいという思いで、様々な研究に取り組んでいます。

同志社大学のグローバルリソースマネジメントプログラム(GRM)と、ソーシャル・イノベーション(以下、SIと表記)人材養成プログラムには多くの共通点があると思っています。GRMは、文理融合を特徴としており、多様なバックグラウンドを持つ学生が受講できます。様々な学科の学生や社会人の学生が集まり、現場の課題や解決策について話し合いながら考える場が設けられています。

私自身は、オンサイトグループワーク、共創の手法、環境問題などの講義を担当しています。オンサイトグループワークでは、学生と海外へ行き、現場の課題に触れてグループで解決策を考えながら、プロジェクトの提案をします。

本日は「共創」に焦点を当てますが、これは研究分野でもビジネスでも、社会的に非常に注目されている概念です。日本では元々デザイナーが「共に作る」という意味で使用していましたが、近年様々な分野で使われるようになりました。例えば企業では、顧客や関係者といったステークホルダーと共に製品開発を進める際に「共創」という概念が用いられています。製品の使い手が何を求めているのか、どうすれば使いやすくなるのかといった点をリサーチしながら開発を進めることで、より多くの人に使われる製品になります。行政や自治体、アカデミアでも、環境問題や社会課題解決のために「共創」という概念が活用されています。地域課題に対して、当事者、研究者、行政など、様々な立場の人がそれぞれの視点からどのように関わり、影響を与え合っているのかを理解することは重要です。課題をどのように解決し、その先にどのような未来があるのかを、皆で話し合いながら進めていくことが「共創」です。

〈共創の定義とは〉

今回は「様々な立場のステークホルダーが、対話と協働を通して、課題解決のための新しい発想と価値を見出すこと」と定義します。高橋先生からSIの説明がありましたが、パンフレットにある定義と同じです。なぜ「共創」がSIに有効なのかというと、共創が活用されている分野とSIの目的とするところが大きく重なっているからです。共創は、SIを促進する上で非常に効果的だと考えられます。

〈共創の利点とは〉

SIは社会課題を対象としていますが、課題が複雑になればなるほど、様々な立場の人が関与してきます。SIは課題の解決を目指しているので、ステークホルダーがどのように関わり、どのような関心を持っているのかを理解することで、社会の構造が見えてきます。これがSIの第一歩です。さらにイノベーションを起こすためには、解決策を考えなければなりません。異なる立場、経験、専門性を持つ人々が対話することで、新しい発想や価値が生まれます。SIを考える際には、社会課題に関係する人々と共に共創していくことが非常に有効です。

〈共創を起こす場について〉

今日は『共創の心得』についてワークショップを行います。心得とは、経験知をまとめたものです。経験知とは、目には見えない経験によって得られた知識のことです。経験知により、ある活動をする際に(失敗をしないためやうまく物事を成し遂げるために)とりうるアプローチを「心得」と呼びます。『共創の心得』は、多くの人たちが共創を円滑にすすめるために実践しているアプローチをまとめたものです。これまで共創を実践してきた人たちの工夫やコツと言っても良いでしょう。

ここで、2024年9月に発刊されたブックレット『共創の心得』が紹介された。この中では、共創がうまくいくためのコツや秘訣について35の心得(パターン)が、絵とともにわかりやすく解説されている。

参考:環境トモシル https://cocreationproject.jp/learn/kokoroe/

大西准教授:

なぜこのようなものを作ったのかというと、「協働」や「共創」は様々な文脈で重要視されており、政府の科学技術イノベーション計画などでも頻繁に使われているからです。しかし実際にやってみると、共創は非常に難しい。そこで、共創に取り組んできた研究者たちの知見をまとめることで、今後共創に取り組む際に役立てたいと考えて、この心得を作成しました。

少し専門的な話になりますが、作成には“パターンランゲージ”という手法を用いました。これは、社会問題に対する経験知やコツ、勘を言語化するツールです。社会問題に対して、どのようにすればうまくいくのかといった、経験者が持つ知識を言葉で表現し、書き記していくものです。経験は次の行動に役立ちますが、無意識のうちに活用していることも多くあります。インタビューやワークショップを通して経験を言語化することで、他者にも共有することができます。

作成にあたり、インタビューを1人またはグループに対して2時間から3時間かけて行いました。様々な共創の研究に携わってきた研究者の方々に、どのような点に注意し、工夫しているのか、どのような失敗経験があるのかなどを伺い、共創を成功させるためのアイデアを集めました。その後、ワークショップを複数回開催し、共通する知見を抽出、466あったアイデアを30まで絞り込み、10のカテゴリーに分類しました。それぞれ『パターン』『コンテキスト』『プロブレム』『ソリューション』の形式でまとめられており、どのような状況でどのように対処すれば良いかが分かりやすくなっています。

例えば『多角的な視点』という心得があります。プロジェクト開始時に起こりがちな問題として、課題を解消したいという思いから、あれもこれもと計画を詰め込みすぎてしまうことがあります。地域に入ると、地域住民に「これをやってください」と依頼したり、「これをやりたい」と熱意を持って提案したりするかもしれません。しかし、地域住民にとっては負担が大きすぎたり、受け入れられない可能性もあります。そのような時には一歩引いて、文化・社会背景を含めた地域や住民について、幅広く理解し、課題に多角的にアプローチすることが重要です。そのためには、地域住民との対話を重ね、地域の文化背景や社会背景を理解したり、異分野の研究者と連携することなどが役に立ちます。先ほど高橋先生が紹介された地球研のプロジェクトでも、そのようなアプローチがとられていました。例えば、理工系、特に工学系の研究者は解決策の提案を得意としていますが、それが本当に地域住民にとって長期的に使えるものなのか、使いやすいものなのかといった、文化・社会背景を理解するために、社会科学系の研究も重要なのです。

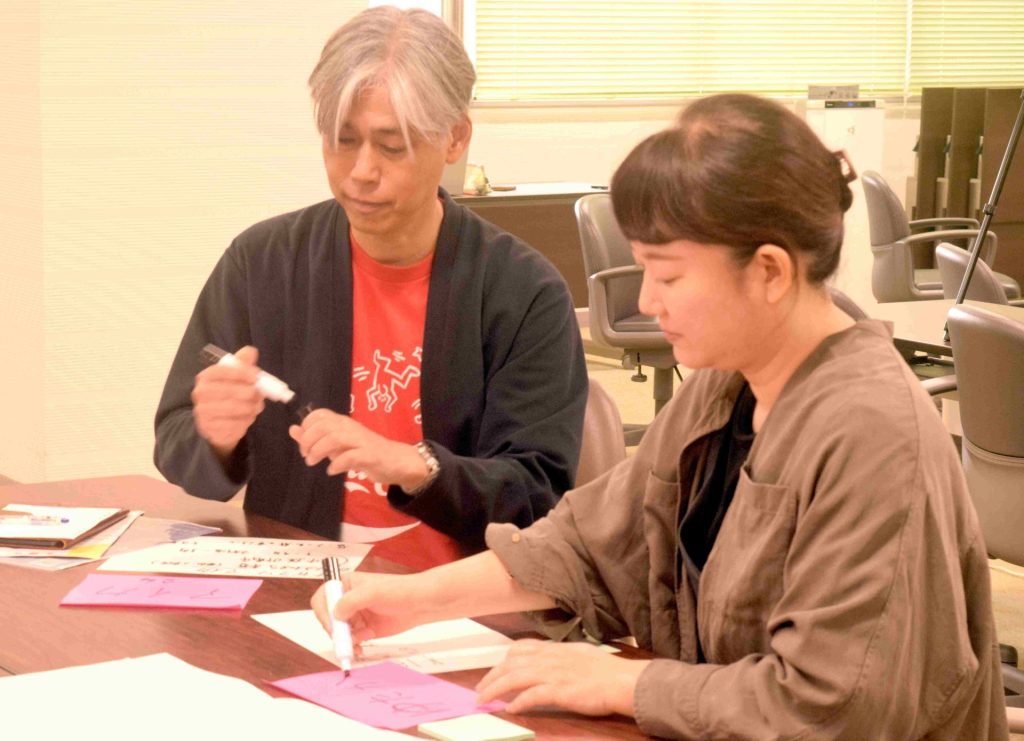

会の後半、会場の全員が参加したワークショップでは、始めに2人1組になって自己紹介を行い、名前、職業や現在かかわっていること、出身地、得意なことなどを相手と共有した。その際に、大西准教授は目的を意識して話すことが重要だと伝えた。「ここに集まった皆さんは、SIに関心があるという共通点があります。関心の高い皆さんが集まっているからこそ、お互いのことを深く知りたいと思っています。」

相手のニックネームを紙に書きだして、2人1組、相手について他己紹介をする。そうすることで、お互いをより深く知れるという。

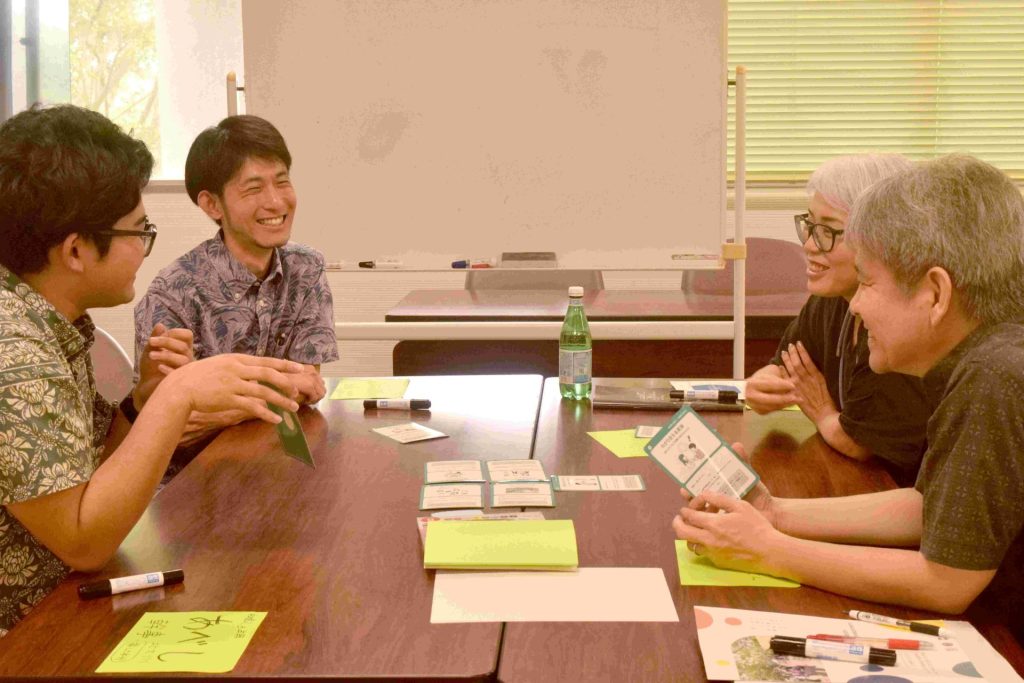

他己紹介の後は4名1グループとなり『共創の心得』35種類のパターンカードを使ったワークを行った。各々が一番大切だと感じるカードを1枚選び、自分がなぜそれを選んだのかをグループの中で共有して、その後、全員の前で発表する。

「私は『ビジョンの共有』を選びました。オノ・ヨーコの“一人で見る夢は夢でしかないが、誰かと見る夢は現実です”という言葉が好きです。共創は、多世代とどれだけ共有できるかが大切だと感じます」

「私は『透明なプロセス』を選びました。今の仕事柄、チームメンバーの個々の進捗状況を管理する立場にいます。見える化によって、滞っている部分を拾うことができます」

「私は『自分も変わる』を選びました。他者との交流を通して、自分自身の専門性を磨いていくことが大切だと考えます」

「私は『エンパワメント』を選びました。話し合いの場には、力関係で不利な立場の人も参加してほしい、それにはエンパワメントが必要です。様々な能力がかみ合うことで共創が起きると思います」

大西准教授:

『共創の心得』では、「共創」のための4大要素を特定しました。そのうちの1つが相互学習です。相互学習とは、誰かが誰かに教えるのではなく、研究者も地域住民から学び、地域住民も研究者から学ぶ、異なる分野の研究者同士もお互いに学ぶという、双方向の学びのことです。また、もう1つの要素は、『変化を起こす』です。大学では分野によって意見が分かれるかもしれません。現場で積極的に変化を起こそうとするスタイルの研究者もいれば、現場の客観的な状況分析を重視し、社会に影響を与えないほうがよいと考える研究者もいます。しかし、共創するプロジェクトにおいては、さまざまな変化を起こしていく、という意識を持つことは重要です。ワークショップの中でも意見がありましたが、自分自身も変化していくことが求められます。共創を行う理由は、新しいものを生み出すこと自体が目的ではなく、新しいものを活用して課題を解決し、何かを変えていくことです。

〈質疑応答〉

参加者A:

相互学習によって知識が循環していくことが共創なのでしょうか?

大西准教授:

循環していくこと自体も重要ですが、共創は循環した知見から新しいアイデアを生み出すことです。何かを受け取り、何かを与えることも重要ですが、対話を通してそれらを組み合わせることで、新しいものが生まれます。そうして課題を解決していくためのアイデアが生まれることが共創です。

参加者B:

文理融合がなかなか進まない様に感じますが、共創はどのくらいのスピードで進むのでしょうか?

大西准教授:

私は文理融合よりも共創の方が進んでいくと考えています。文理融合が進まない理由の一つは、多くの場合、必然性がないまま「融合」だけが語られるからです。文系と理系の教員や学部を集めて何かを作ったとしても、融合する理由がなければ真の融合は進みません。共創が注目されているのは、社会課題が深刻化しているという現状があるからであり、直面している課題を解決するために、共創という概念が注目され、様々な分野やセクターの人々が集まって共創的な活動を行うという動きが始まっています。

参加者B:

文科省やJSTも学際的な共創プロジェクトに力を入れており、国も資金を投入していますが、共通言語や共通のフレームワークがない中で進めている感覚があります。本日の資料は、文字ばかりでなく構造化されており、理系の私でもすっと頭に入ってきました。共通のフレームワークや共通言語を用いて文系と理系が対話できる環境があれば、共創の場やプロジェクトはうまく進むと感じました。

最後に、本村真研究科長より「チームビルディングとしてキーワードを共有できた素晴らしいワークショップでした」と、大西准教授へのお礼が伝えられ、キャップストーン科目における、課題解決に向けたワークショップのテキスト化や共通カードの開発など、今後のプログラム内のワークショップの洗練化への期待が示された。