「社会課題の中から新しい価値を生むために」トークアーカイブ

龍谷大学 中森 孝文 教授

2025.07.25

第4回クロストーク・レクチャー

「優しい社会を共創していくーソーシャルイノベーションデザイナーを育成するプログラムー」

講師

中森 孝文 教授(龍谷大学、政策学部長 経営学)

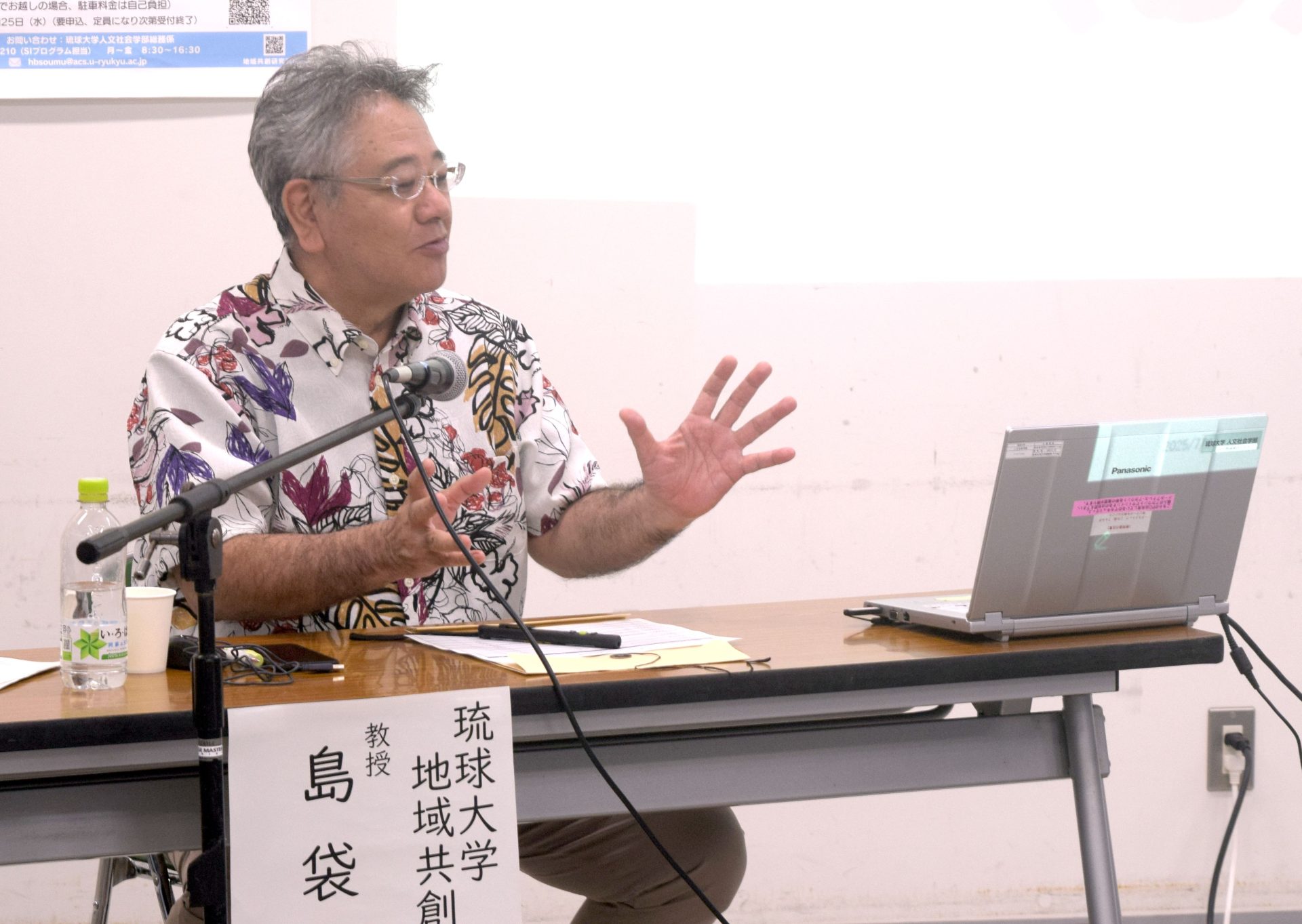

島袋 純 教授(琉球大学、地域共創研究科 行政学)

令和7年度オープンフォーラムとして、7月4日、那覇市牧志駅前ほしぞら公民館にてクロストーク・レクチャーが開かれた。龍谷大学の中森孝文教授をお迎えして、琉球大学大学院地域共創研究科の島袋教授の進行のもと、プログラムのガイダンスと講演を行った。

はじめに、琉球大学大学院地域共創研究科長の本村真教授は、民間企業が持つ知見を地域課題の解決に繋げるといった、複数の主体によるソーシャル・イノベーション(以下SIと表記)を実現するための専門家を育成する本プログラムの主旨を伝え、「聞き手の心に届く中森先生の語り口の魅力が発揮されることを期待します」と述べた。

SIプログラム概要説明:島袋教授は本プログラムの概要説明の中で「極端な理想論に終始することなく、実現可能かつ継続可能でなければならない」とSIの本質に触れ、今年度のキャップストーン科目のテーマとしては〝障がい者雇用″に焦点をあて、社会構造の分析と地域資源の活用を踏まえた、事業計画と推進計画の策定を最終提案へつなげる目標を掲げた。

報告(講演):「社会課題の中から新しい価値を生むために」講演の冒頭で中森教授は「人は困難に直面したときにこそ知恵を生む」と語り、思いがけない状況から新たな価値が生まれる事例を紹介。例えば、コーンフレークや電子レンジの誕生、そして良質な材料不足から生まれた琉球ガラスなど、いずれも「不足」や「失敗」から生まれた成功例であり。こうした逆境を価値創出の契機と捉える視点こそ、今の社会に必要だと指摘した。 (以下、中森教授)

近年、障がい者雇用に対する企業の取り組みは広がりを見せていますが、その中には表面的な対応にとどまる例もあります。軽微な障がいがあったある学生は、企業間での法定雇用率達成をめぐる採用競争の中で、大手企業から内定を得ました。しかし、自分の能力ではなく、障がいの有無を評価されたと感じ、特別扱いではなく、自らの力で社会に貢献したいとの思いから内定を辞退し、その後、公務員としての道を選びました。このエピソードは、企業の障がい者雇用が真に個々の力に向き合っているか、利他的な配慮や姿勢に基づいているかを問いかけています。

一方で、真に利他的な理念を実践する企業や団体も存在します。例えば、京都のある中小企業では、知的障がい者の雇用を積極的に進める中で、整理整頓や工程管理を徹底し、結果として全従業員にとって働きやすい環境が整い、生産性も大きく向上しました。このように、利他の心が職場の心理的安全性を高め、結果的に経営効率にも好影響を及ぼすという事例が、着実に社会に広がってきています。

現在、龍谷大学では「ソーシャル企業認証制度(S認証)」と呼ばれる仕組みを地域の金融機関と連携して運用しています。これは、社会課題の解決を事業化し、持続可能な形で推進している企業を認証する制度です。大学と金融機関、そして学生自身も審査に関わり、すでに1,400社以上が認証を受けています。またこの制度は京都を起点に、他地域へと着実に拡大しており、社会課題を単なるCSRとして切り離すのではなく、本業に組み込んで展開しようという動きが、企業間では確かに進んでいるのです。

ただ一方で、社会には未だに、不正や極端な利益至上主義が存在しています。そのような短期的利益を追うビジネスモデルと、長期的視点で社会課題に取り組むモデルとの間に、今後ますます大きな二極化が生まれる可能性もあります。

こうした流れの中で、SIの概念には、単なる技術革新や経済効率の追求とは異なり、人間の本質に根ざした価値観が求められます。たとえば、巨額の資本や先端技術を用いて社会変革を図る欧米型の起業家像とは対照的に、儒教に由来する価値観に基づく精神性――すなわち「おもてなし」や「陰徳善事」など、他者への配慮や、目に見えない善行の重視――が、日本を含む東アジア文化圏におけるSIの根底にあると考えられます。

「陰徳善事」とは〝見返りを求めずに相手のためになることを行う″という考え方で、たとえ相手が気づかなくとも、その人が喜ぶことを先回りして行うことです。このような価値観は、日々の小さな行為に積み重ねられ、やがては社会的信頼や持続的な関係性につながっていきます。そうした営みが「三方よし」の精神とも重なり、東アジア、特に日本におけるSIの基盤になり得ます。

急成長を遂げてから寄付によって社会に還元するという、西洋型の在り方も1つの道ですが、初めから地域や他者との共生を前提とした営みこそ、これからの社会には必要なのではないでしょうか。それは、経済的に大きな成功を収めなくとも、人々の暮らしや心が豊かであることを重視し、その持続可能な仕組みを社会に根付かせる取り組みです。

最後に島袋教授は「中森先生のお話を伺い、SIは社会的連帯を再生し、思いやりに満ちた社会を築くための転換の鍵であることを再認識しました」と述べ、参加者に対し、本プログラムの理念に共鳴し、社会変革に携わる志をもってほしいと呼びかけた。